一、功能部件——加法器

1. 全加器

全加器——将两位本地二进制数和1位低位进位的数进行相加,求的1位本地结果以及1位向高位进位的结果。简单来说就是3个input,2个output,这里的逻辑比较简单,我就不具体介绍了。

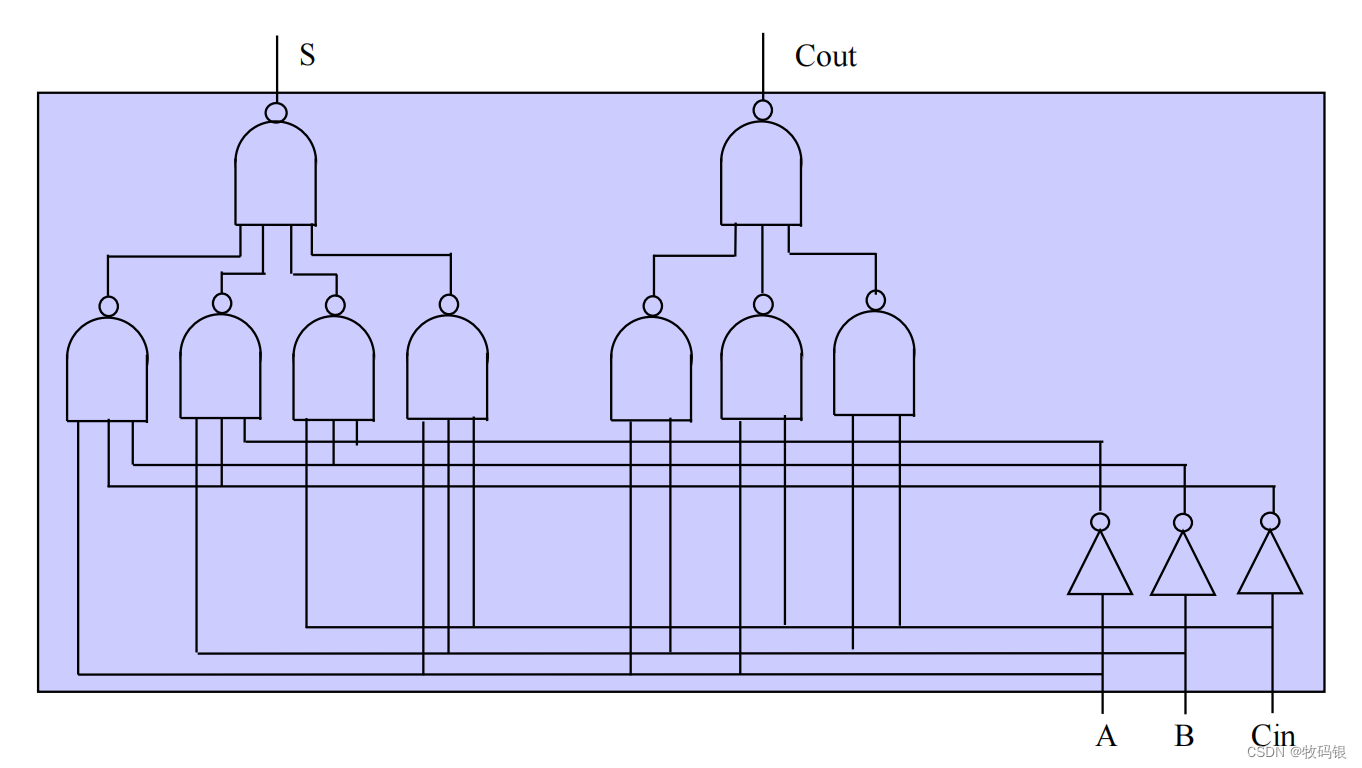

下图所示的数全加器的逻辑图,这里我们需要分析一下门的延迟,得到进位Cout需要2级门的延迟,得到结果S需要3级门的延迟。这个延迟需要特别留意,对后面分析问题比较重要‼️

图1:

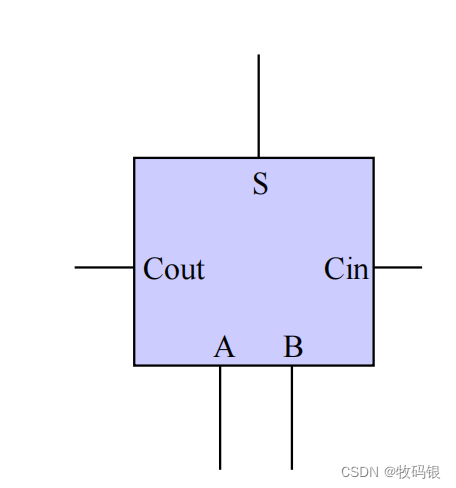

图2:

2 串行进位加法器

所谓串行进位加法器就是把多个全加器进行串接起来,低位的Cout接到高位的Cin,依次串联。

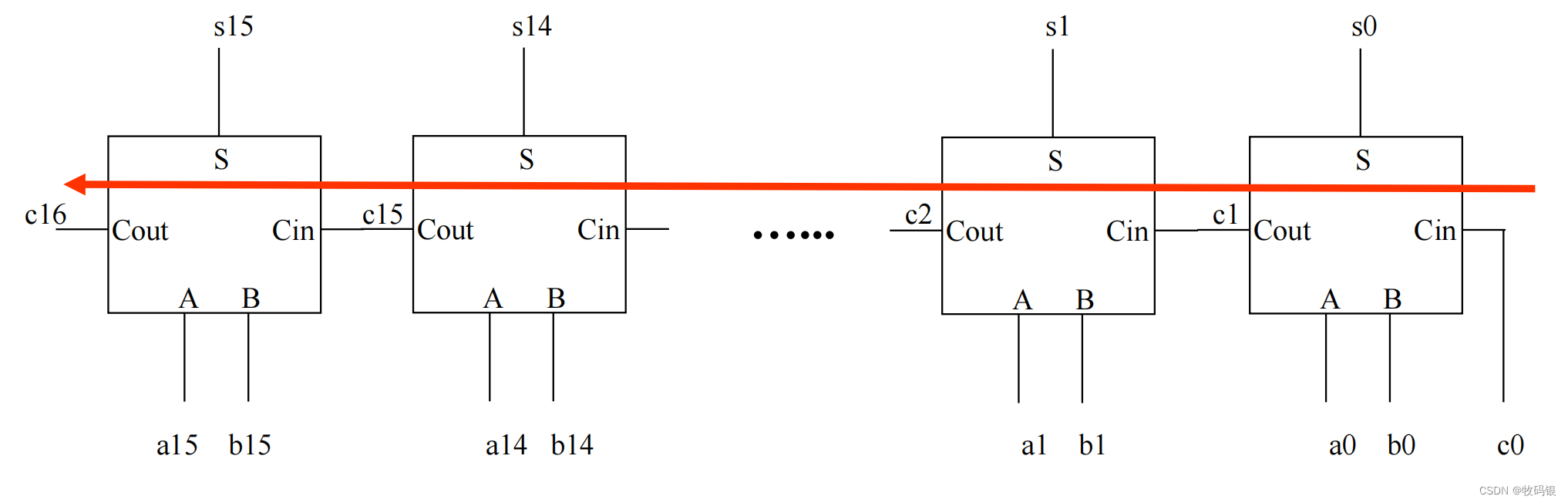

下图所示即为串行进位加法器,从我们刚才分析全加器的门延迟来看,这里得到c16需要(16 * 2)=32级门延迟,得到s15则需要(15 * 2+3)=33级门延迟。

解释:这里我稍微解释一下怎么计算的,得到c16我想大家能想明白,就是每一级的Cin到Cout都需要2级门的延迟,所以一共16个全加器就是32级门的延迟。s15的计算就是到c15的时候是30级门的延迟,再加上最后这个全加器,Cin到S的这个3级门的延迟,所以总共是33级门延迟。

图3:

3 先行进位加法器

工程师说这个串行进位的32级门延迟太慢了,所以又进行了改进。

这里的先行进位加法器,就是通过加快进位传递来加快速度的加法器。主要思想就是并行计算每一位的进位。

下面就开始比较绕了,要慢慢理解。

首先假设有两个N位数相加,被加数为A = a

N

−

1

_{N-1}

N−1a

N

−

2

_{N-2}

N−2……a

i

_{i}

ia

i

−

1

_{i-1}

i−1……a

1

_{1}

1a

0

_{0}

0 ,加数为B = b

N

−

1

_{N-1}

N−1b

N

−

2

_{N-2}

N−2……b

i

_{i}

ib

i

−

1

_{i-1}

i−1……b

1

_{1}

1b

0

_{0}

0 ,相加的和为S = s

N

−

1

_{N-1}

N−1s

N

−

2

_{N-2}

N−2……s

i

_{i}

is

i

−

1

_{i-1}

i−1……s

1

_{1}

1s

0

_{0}

0 ,第i位的进位输入为c

i

_{i}

i,进位输出为c

i

+

1

_{i+1}

i+1。

首先介绍几个概念:

进位生成因子:g

i

_i

i = a

i

_i

i & b

i

_i

i

进位传递因子:p

i

_i

i = a

i

_i

i|b

i

_i

i

我们在没有进位生成因子和进位传递因子之前,我们是如何来表示c

i

+

1

_{i+1}

i+1的呢?

c

i

+

1

_{i+1}

i+1 =( a

i

_i

i & b

i

_i

i) | (a

i

_i

i & c

i

_i

i) | (b

i

_i

i & c

i

_i

i) = (a

i

_i

i & b

i

_i

i) | (a

i

_i

i | b

i

_i

i) & c

i

_i

i

但是当引入g

i

_i

i和p

i

_i

i之后,我们就可以简化这个表达式:

c

i

+

1

_{i+1}

i+1 = g

i

_i

i|p

i

_i

i & c

i

_i

i

如果还不是很懂,那么我举个例子来帮助理解

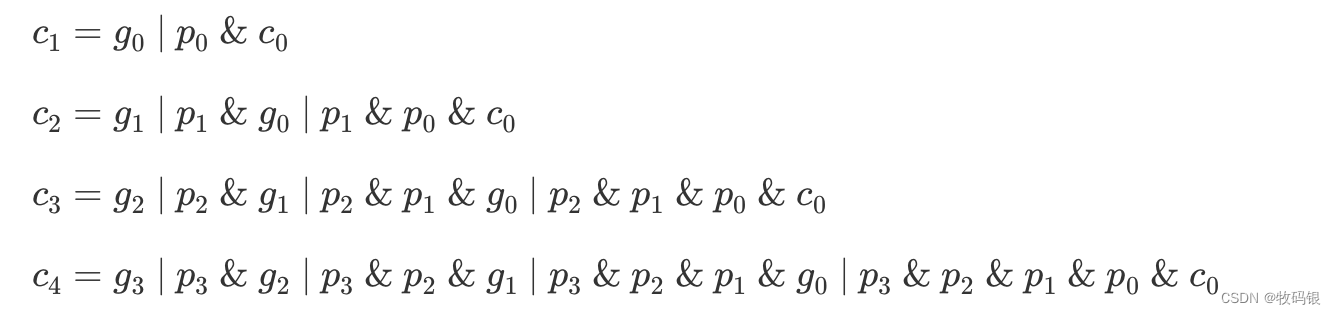

就用一个四位加法器来解释:

首先我们罗列出c

i

_i

i的展开式:

解释:

拿c1来看,有两种情况c1能为1 ,第一种情况,就是a

0

_0

0和b

0

_0

0都为1,也就是生成因子g

0

_0

0为1,那肯定能生成进位;第二种情况就是a

0

_0

0和b

0

_0

0中只有一个为1,也就是p

0

_0

0为1,再另加上c

0

_0

0为1 ,这样也能生成进位。其他c

i

_i

i类似。

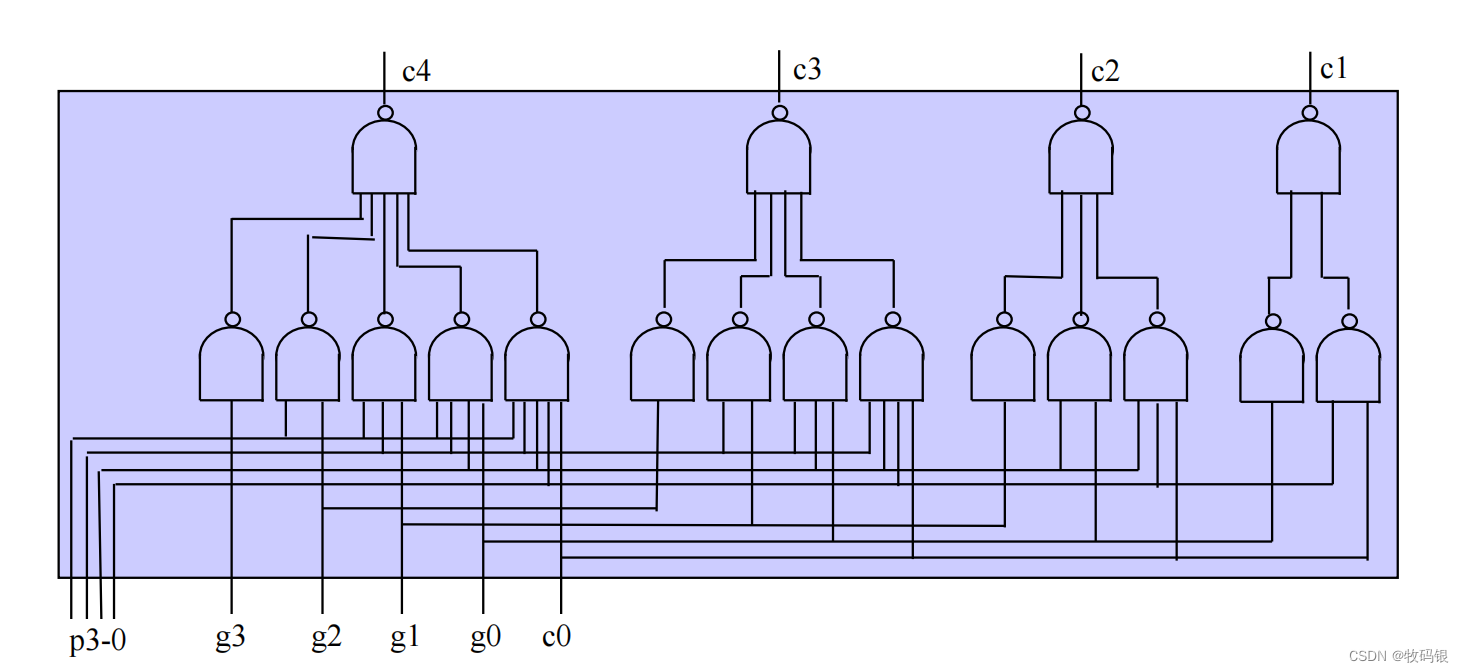

下图4是一个4位的并行进位的逻辑图

首先我要说的是,产生p

i

_i

i 和 g

i

_i

i 是两级门延迟,为什么呢?因为在cmos实现的时候 与门 = 与非门+非门 、 或门 = 或非门 + 非门,所以是两级门的延迟。

再来对比一下,这里产生c 4 _4 4是2级门的延迟,而串行进位则是8级门的延迟,确实是减少了很多的延迟。那就会有同学问,能不能做成64位的?emmm,答案是理论上可以但现实不可以,为什么,看这个例子中,有一个5输入的与非门,这个多输入与非门的延迟是非常大的,一般我们最多用4级,所以我们不能无限扩展位数。那怎么才能实现64位的呢?往下看。

图4:

图5:

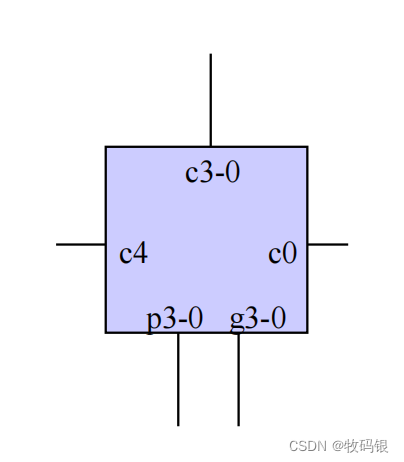

刚才我们说不能无限扩展位数,那还有什么其他办法能做到呢?

那工程师又提出一个解决办法:分块,实现块内并行,块间串行的加法器。

如图6是一个16位加法器逻辑图:

图6:

这里采用的是块内并行,块间串行,那得到c15的门延迟为(4 * 2) = 8级门延迟,因为块内产生4位进位只需要2级门的延迟。还不懂的往上看一下图4,从p

i

_i

i 、 g

i

_i

i到c

1

−

4

_{1-4}

1−4是不是只需要2级门的延迟。对比一下,从串行进位的32级门,到现在的8级门延迟,好像已经降低了很多很多了,但是还不够,继续优化。

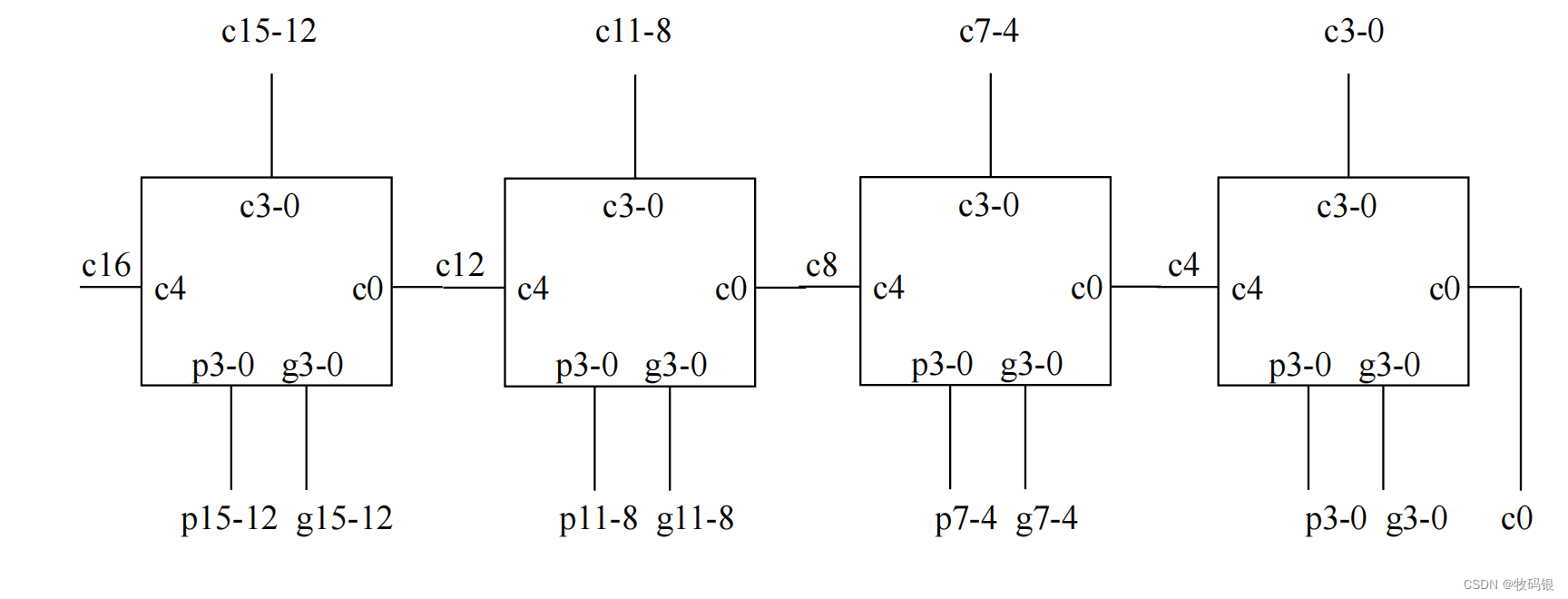

为了进一步提升加法器的速度,我们在块间也采用了先行进位的方法。

块间也采用先行进位,那么跟上面产生p

i

_i

i 、 g

i

_i

i一样,这里块间进位也需要进位生成因子G 和进位传递因子 P。

块间进位生成因子:G = g

3

_3

3|( p

3

_3

3 & g

2

_2

2 )|( p

3

_3

3 & p

2

_2

2 & g

1

_1

1 ) | ( p

3

_3

3 & p

2

_2

2 & p

1

_1

1 & g

0

_0

0 );

块间进位传递因子:P = p

3

_3

3 & p

2

_2

2 & p

1

_1

1 & p

0

_0

0 ;

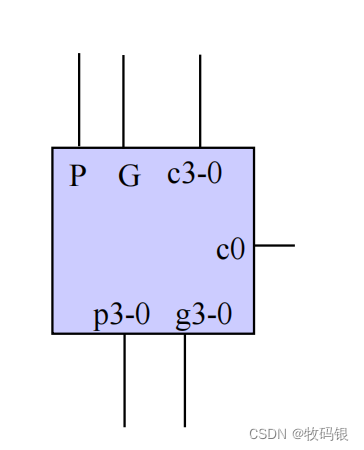

图7:

图8:

图7是一个四位的进位生成逻辑,而且是包含了P和G。

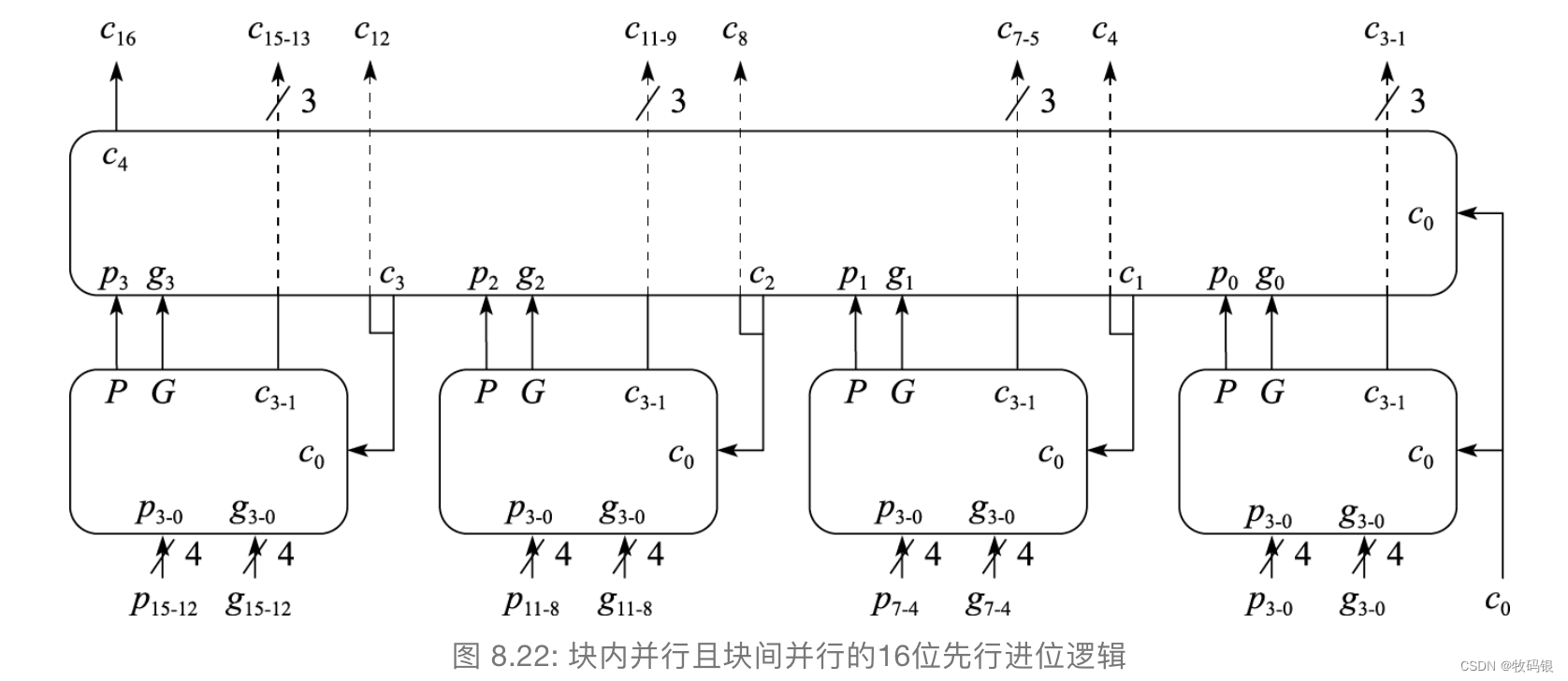

那一起看一下16位的块内并行、块间并行的逻辑图。

图8:

看这张图需要看两层,底下这一层是4个4位的进位逻辑,产生了第二层的p

i

_i

i 和 g

i

_i

i。

这里比较难理解,我重点解释一下。

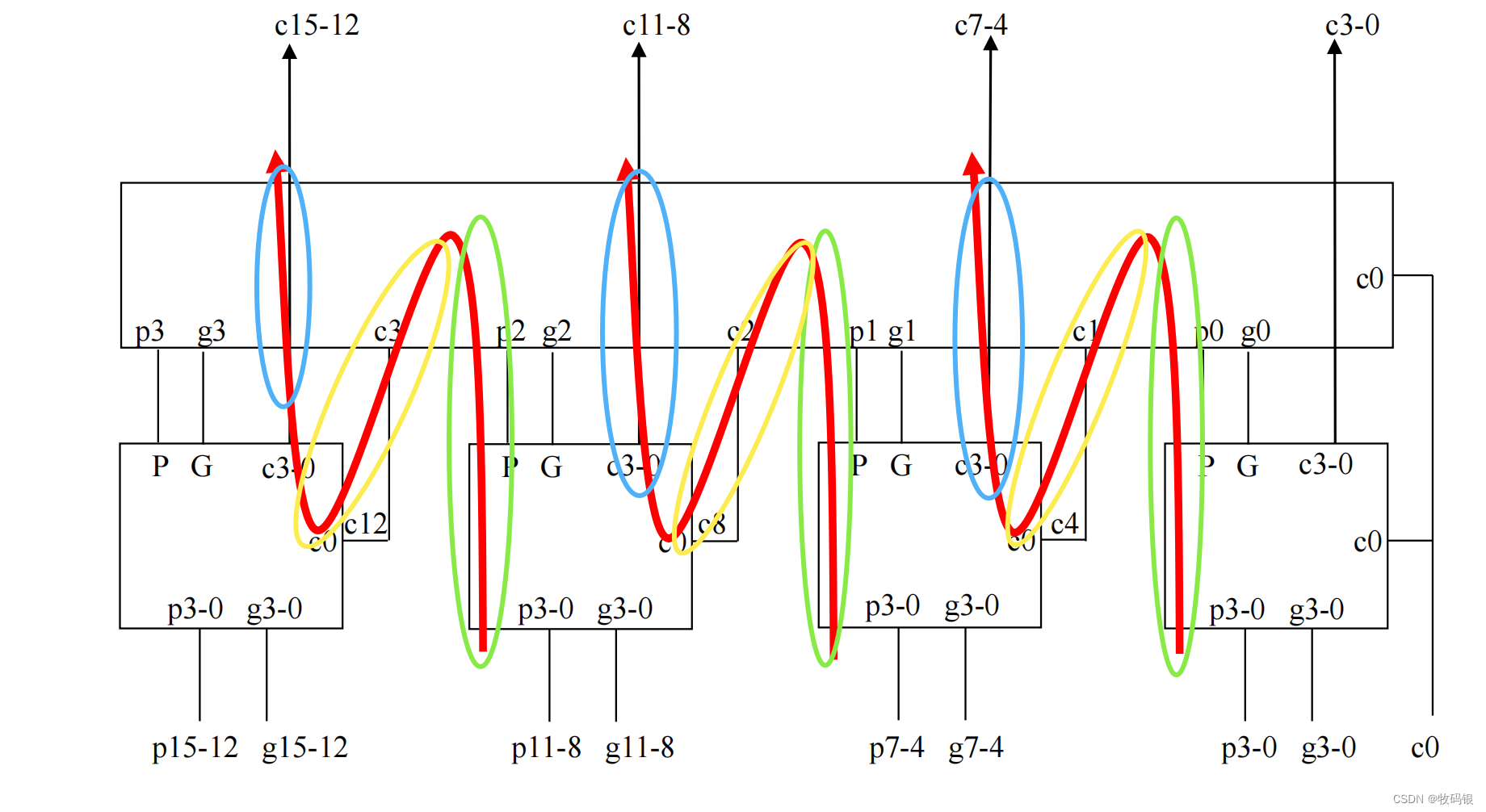

图8:

结合这张图,我们来看这个执行过程,首先是每一个块内由p

i

_i

i 和 g

i

_i

i生成P 、G,这里可以看图7,一共是2级门的延迟,对应的是图8绿圈部分。第二步是通过第二层(上层)的这个4位进位逻辑产生了c

4

_4

4、c

8

_8

8、c

12

_{12}

12,这里不知道大家能不能理解,因为第一层(底层)的P和G是作为第二层(上层)的p

i

_i

i 和 g

i

_i

i输入的,所以可以由此产生进位c,这步操作也是2级门的延迟,对应的是黄圈部分。第三步是由底层的这4个进位逻辑,产生c

5

−

7

_{5-7}

5−7、c

9

−

11

_{9-11}

9−11、c

13

−

15

_{13-15}

13−15,这个也是2级门的延迟,对应的图中是蓝圈部分。

所以综上,得出块内并行、块间并行进位逻辑总共的延迟为6级门的延迟,也就是说一个16位先行进位加法器一共需要(2 + 6 + 3) = 11级门延迟,这里的2是产生p

i

_i

i 和 g

i

_i

i的,6是先行进位逻辑产生的,3是从c到结果s产生的。

好啦,我们从串行进位的32级门延迟——>块内并行,块间串行8级门延迟——>块内并行、块间并行6级门延迟,那么优化也到这里就告一段落了。

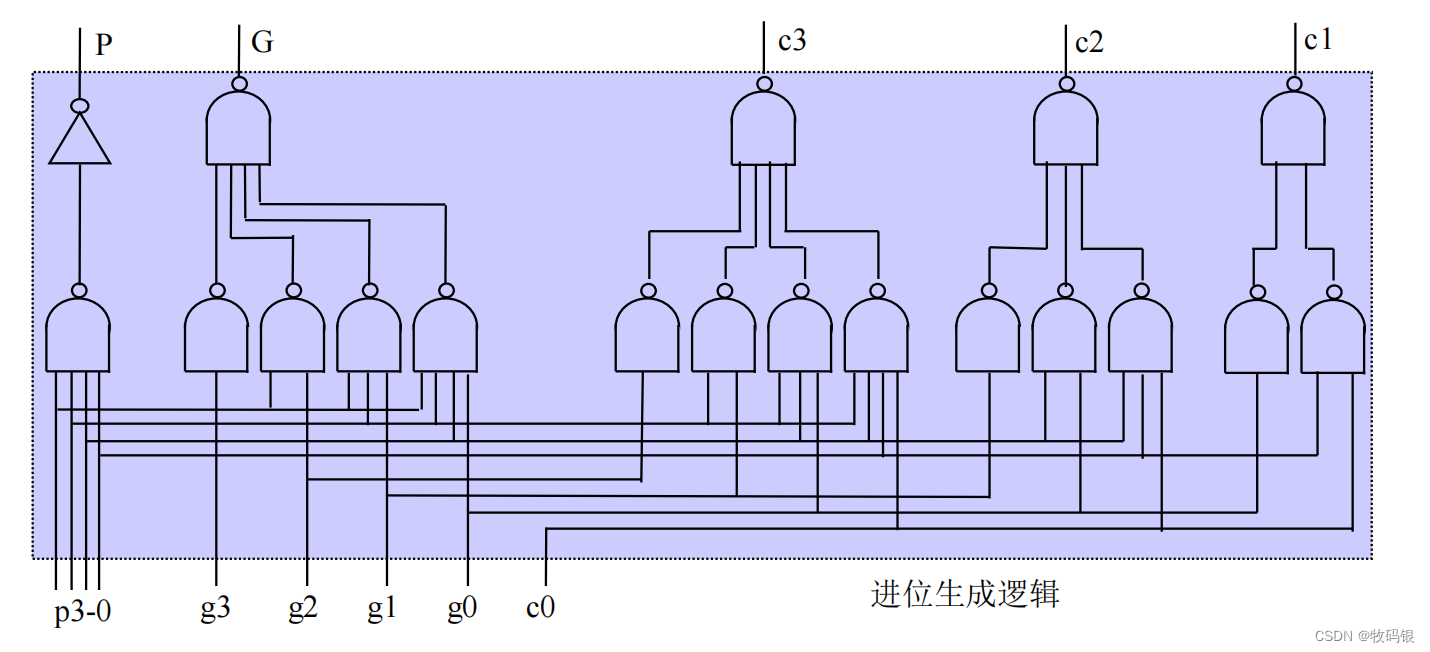

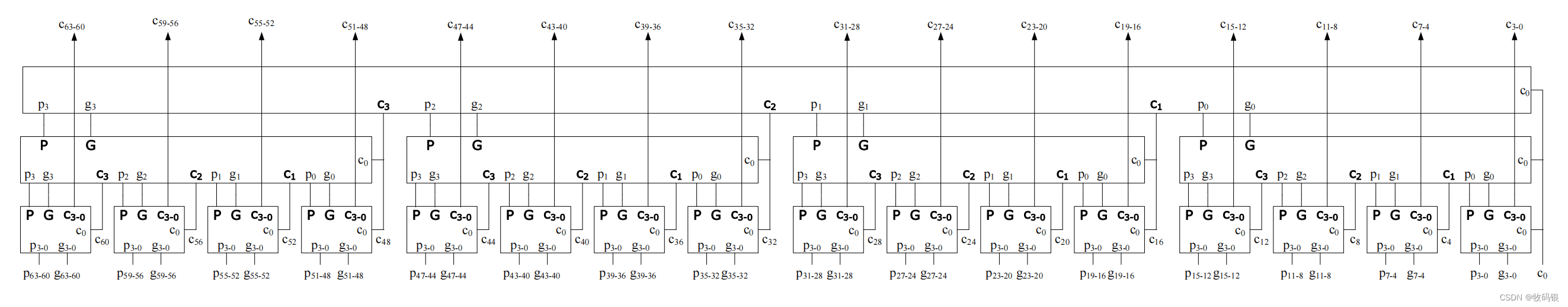

检测一下大家有没有真的学懂,采用块内并行、块间并行实现64位加法器一共是多少级门延迟呢?

解答一下吧:

答案是(2+10+3) = 15级门延迟。

不会算的话我再简单教一下:

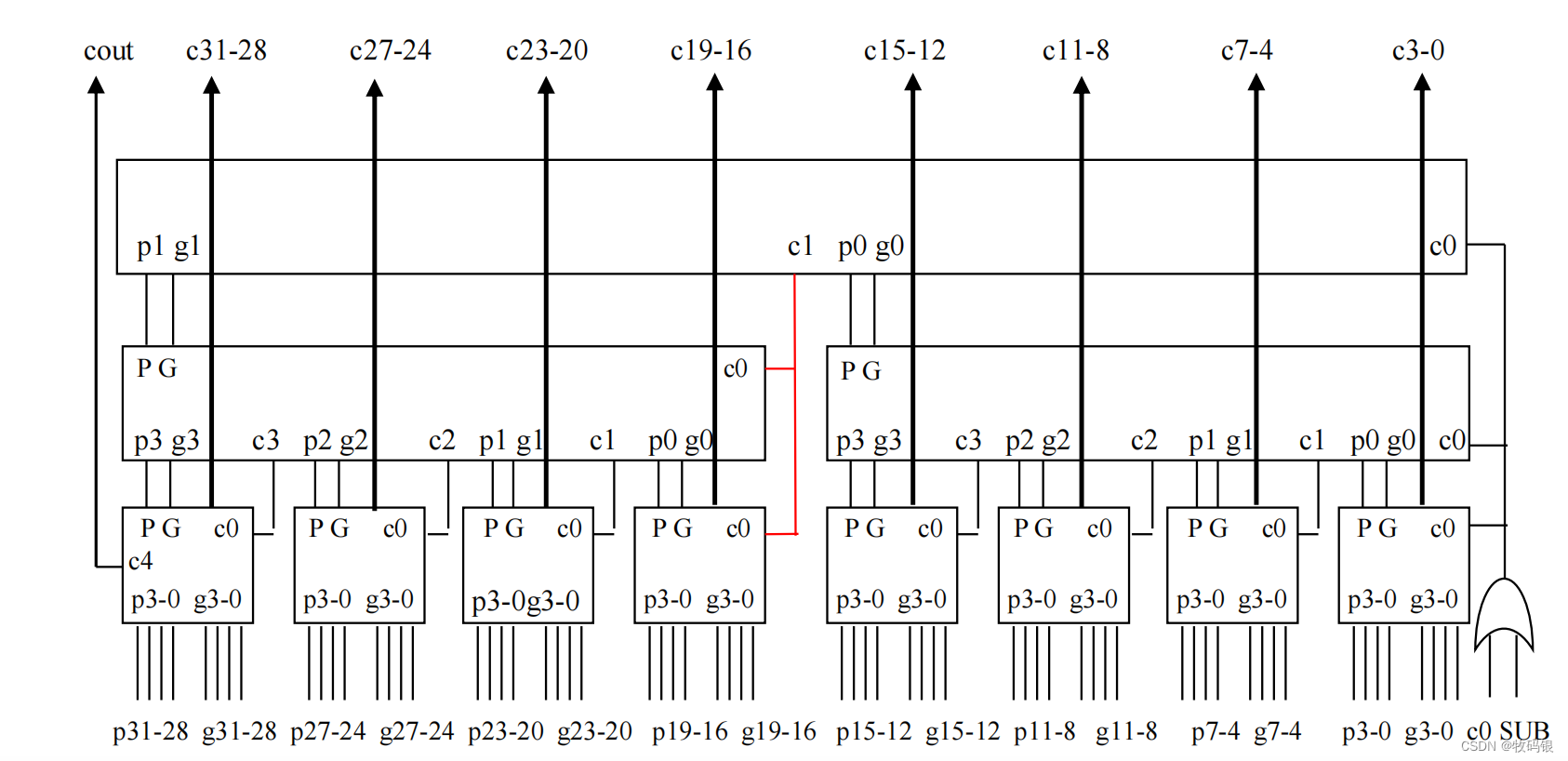

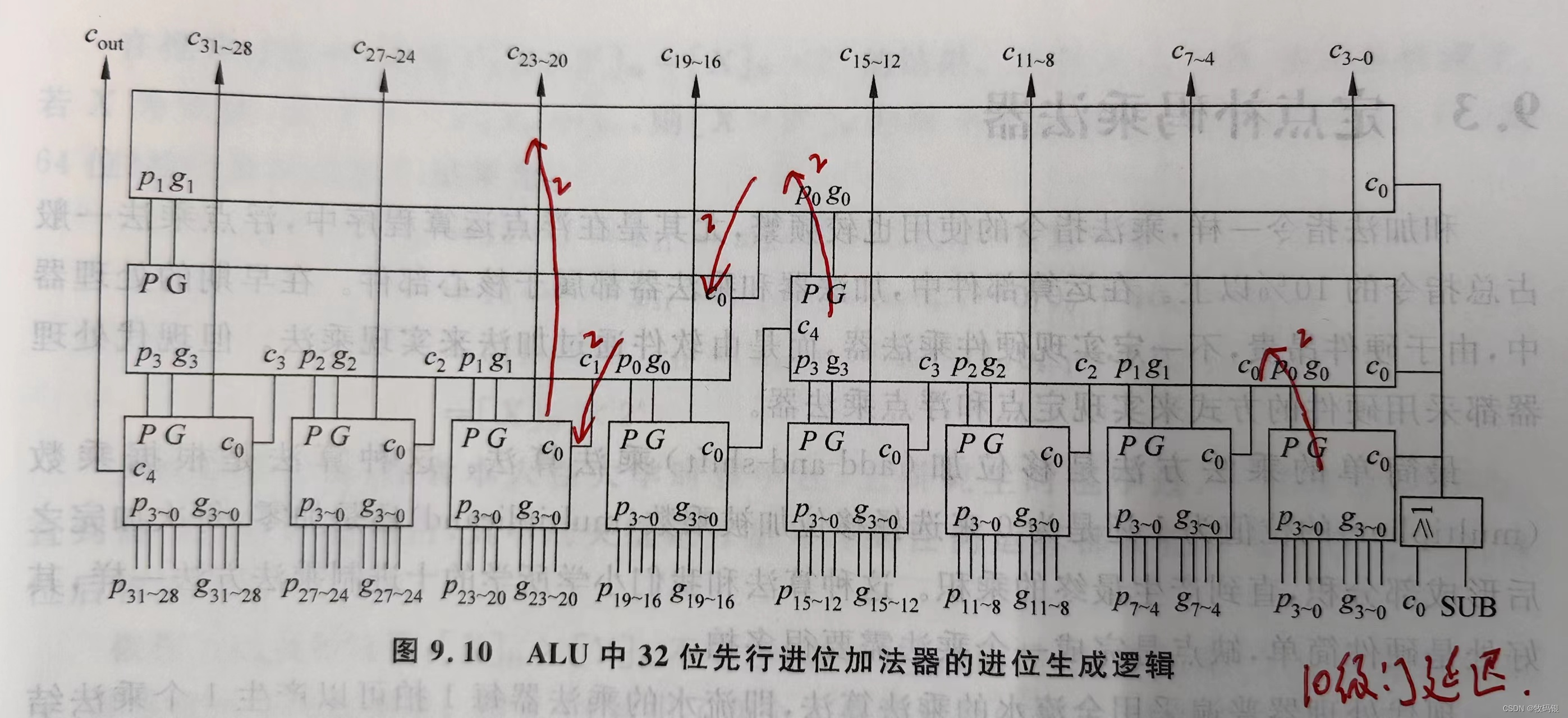

图9:

这是一个块内并行、块间并行32位的加法器,和64的原理一样,我就拿这个图来解释。(从下往上依次为第一、第二、第三层)

第一层的p

i

_i

i 和 g

i

_i

i产生P和G传递给第二层的p

i

_i

i 和 g

i

_i

i,这里需要2级门的延迟;

第二层的p

i

_i

i 和 g

i

_i

i生成P和G传递给第三层的p

i

_i

i 和 g

i

_i

i,这里需要2级门的延迟;

第三层的p

i

_i

i 、g

i

_i

i 以及 c

0

_0

0 产生c

16

_{16}

16 传递给第二层,也就是图中的红线部分,这里需要2级门的延迟;

第二层的p

i

_i

i 、g

i

_i

i 以及 c

16

_{16}

16 产生c

16

_{16}

16、c

20

_{20}

20、c

24

_{24}

24、c

28

_{28}

28传递给第一层,这里需要2级门的延迟;

第一层通过p

i

_i

i 、g

i

_i

i 以及 c

0

_0

0产生了c

16

−

19

_{16-19}

16−19、c

20

−

23

_{20-23}

20−23等等进位信号,这里需要2级门的延迟;

这样这个32/64位的先行进位加法器的进位逻辑部分就是10级门的延迟,加上之前说的,产生第一层p

i

_i

i 、g

i

_i

i 时需要的2级门延迟,加上第三层进位信号c

i

_i

i到结果S需要的3级门延迟,就是一共15级门的延迟。

图10:

图11:

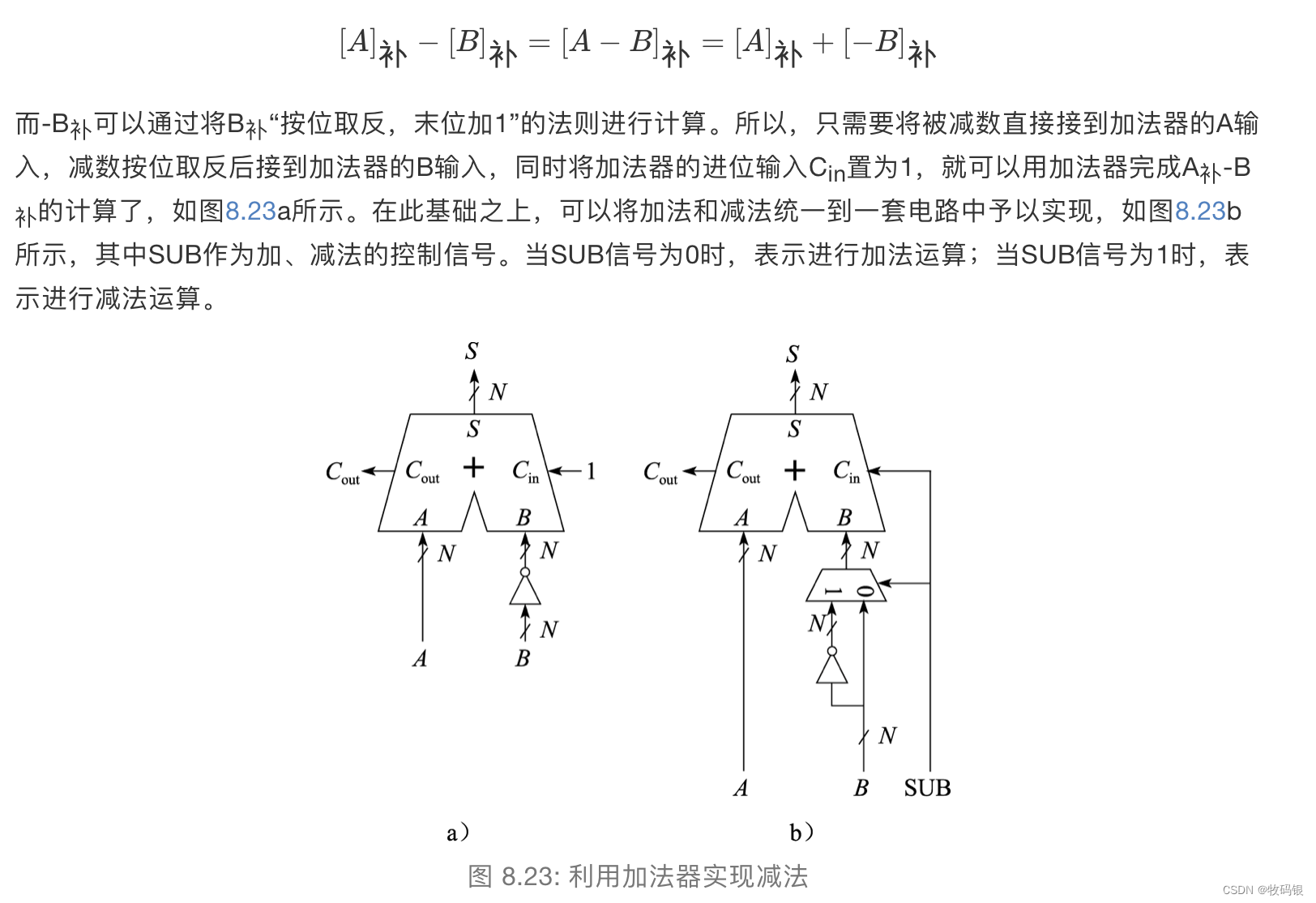

4 减法操作

这应该不用详细介绍了,就是利用加法器来实现减法操作,贴张图简单看一看就行,就是在加法器之前加一个二选一的逻辑,是减法的话就把被加数[B]

补

_补

补取反加1即可。

二、功能部件——乘法器

这是一个难点,在学这个之前,我们先来了解一下补码的定义。

补码的定义是什么?

假设 [Y]

补

_补

补 = y

31

_{31}

31y

30

_{30}

30……y

1

_{1}

1y

0

_{0}

0 ,那么我们怎么计算这个Y的值呢?

Y = - y

31

_{31}

31 * 2

31

^{31}

31 + y

30

_{30}

30 * 2

30

^{30}

30 + …… + y

1

_{1}

1 * 2

1

^{1}

1 + y

0

_{0}

0 * 2

0

^{0}

0

知道了Y的值是怎么计算的,那么我们是不是就能求[X*Y]

补

_补

补了呢?

[X * Y]

补

_补

补 = [X]

补

_补

补 * Y

其实很简单,我们知道 [X + Y]

补

_补

补 = [X]

补

_补

补 + [Y]

补

_补

补,那么[X * Y]

补

_补

补就是Y个 [X]

补

_补

补相加的结果。

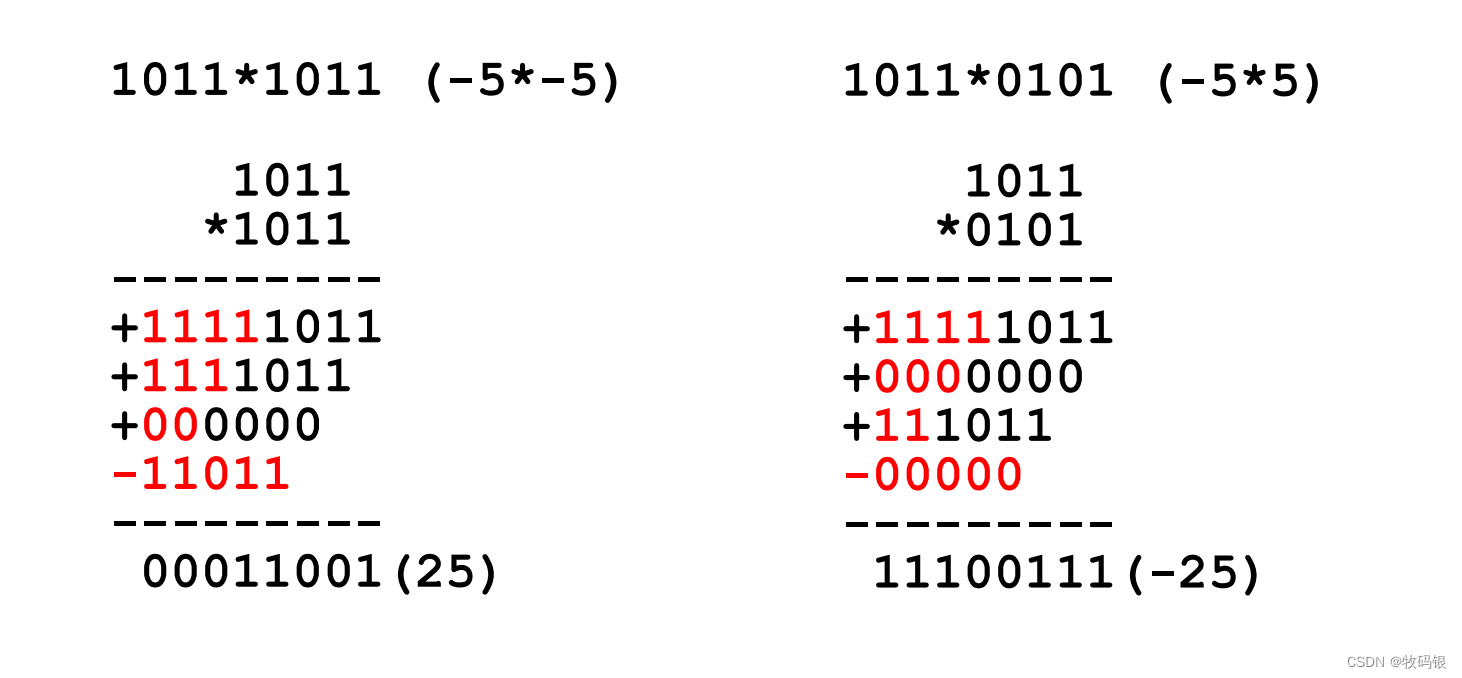

图12:

举个例子,我们根据补码的定义,我们可以非常方便的计算两个数的相乘,只不过这里需要注意的是一定要进行符号扩展后才可以进行相加,而且只需要对y的最高位进行减操作,其他位都是加操作,最后这个减操作也很简单,只需要“按位取反,末尾加1”即可。

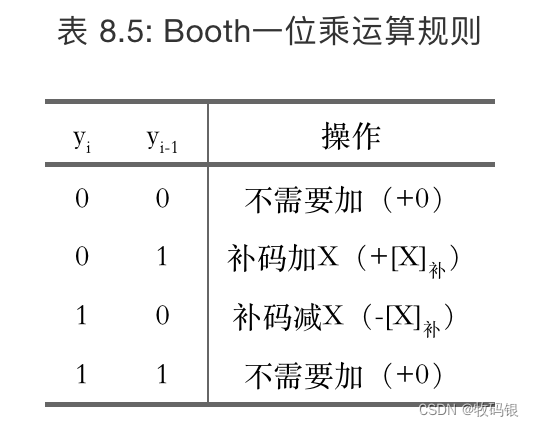

1 一位Booth算法

Booth夫妇把补码乘法的每一位的部分积都统一成相同的形式,通过每次扫描乘数的2位来确定乘积项。

图13:

为什么数这样的运算规则呢?

来看看Booth夫妇对补码定义公式进行的改动。

Y = - y 31 _{31} 31 * 2 31 ^{31} 31 + y 30 _{30} 30 * 2 30 ^{30} 30 + …… + y 1 _{1} 1 * 2 1 ^{1} 1 + y 0 _{0} 0 * 2 0 ^{0} 0

===> Y = ( y 30 _{30} 30 - y 31 _{31} 31) * 2 31 ^{31} 31 + ( y 29 _{29} 29 - y 30 _{30} 30 ) * 2 30 ^{30} 30 + …… + ( y 0 _{0} 0 - y 1 _{1} 1 ) * 2 1 ^{1} 1 + ( y − 1 _{-1} −1 - y 0 _{0} 0) * 2 0 ^{0} 0

其中y − 1 _{-1} −1 为0

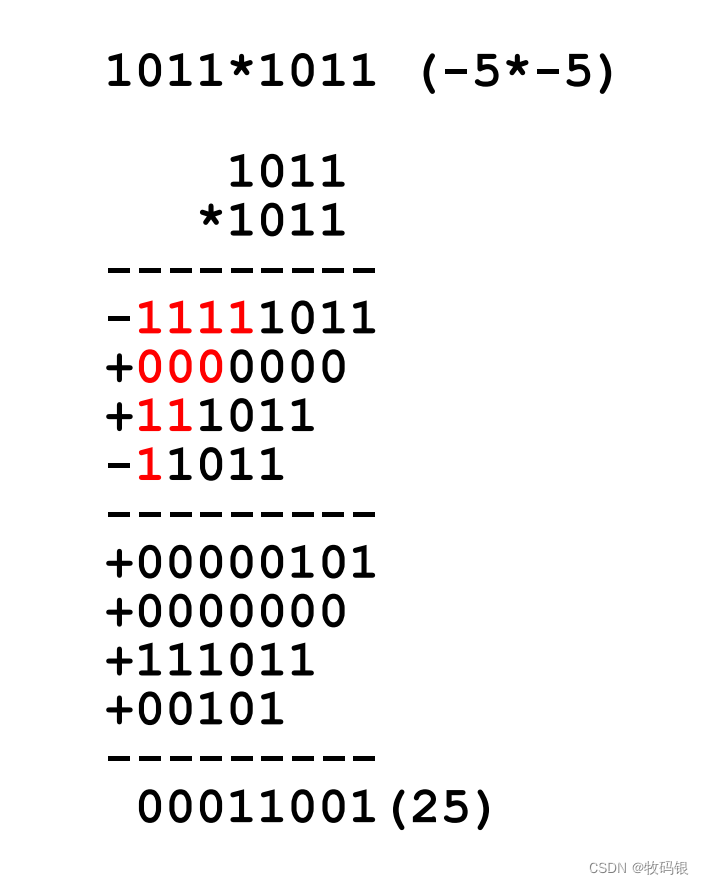

来看刚才两个四位数相乘的例子:

图14:

其实改动并不大,这个一位Booth乘法只是把部分积形式统一了一下而已,并没有加快多少运算速度。

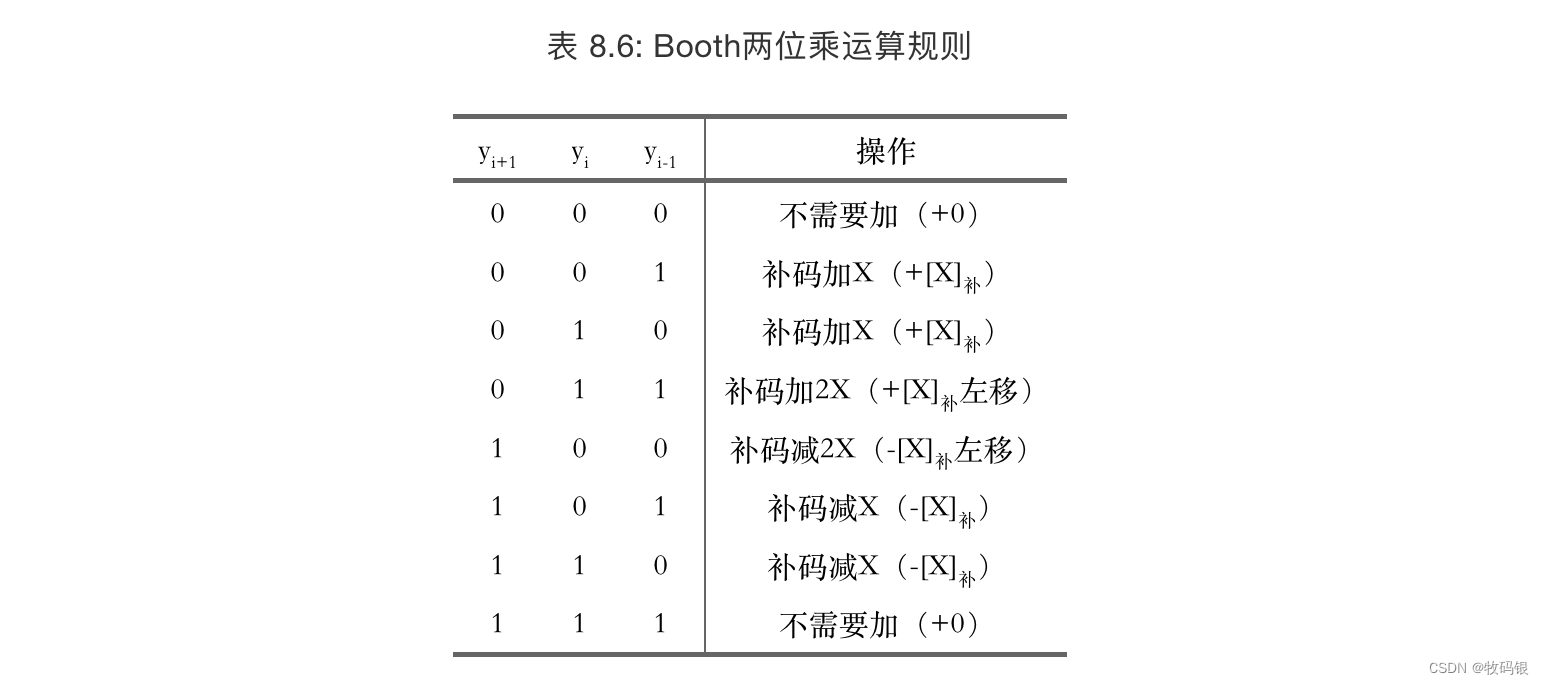

2 两位Booth算法

这算是非常大的优化了,首先让我们看一下如何优化表达式的:

Y = - y

31

_{31}

31 * 2

31

^{31}

31 + y

30

_{30}

30 * 2

30

^{30}

30 + …… + y

1

_{1}

1 * 2

1

^{1}

1 + y

0

_{0}

0 * 2

0

^{0}

0

===> Y = ( y 30 _{30} 30 - y 31 _{31} 31) * 2 31 ^{31} 31 + ( y 29 _{29} 29 - y 30 _{30} 30 ) * 2 30 ^{30} 30 + …… + ( y 0 _{0} 0 - y 1 _{1} 1 ) * 2 1 ^{1} 1 + ( y − 1 _{-1} −1 - y 0 _{0} 0) * 2 0 ^{0} 0

===> Y = ( y 29 _{29} 29 + y 30 _{30} 30 - 2 * y 31 _{31} 31) * 2 30 ^{30} 30 + ( y 27 _{27} 27 + y 28 _{28} 28 - 2 * y 29 _{29} 29 ) * 2 28 ^{28} 28 + …… + ( y 1 _{1} 1 + y 2 _{2} 2 -2 * y 3 _{3} 3 ) * 2 2 ^{2} 2 + (y − 1 _{-1} −1 + y 0 _{0} 0 - 2 * y 1 _{1} 1) * 2 0 ^{0} 0

每次可以扫描乘数的3位来确定乘积项,这样乘积项就少了一半。

图15:

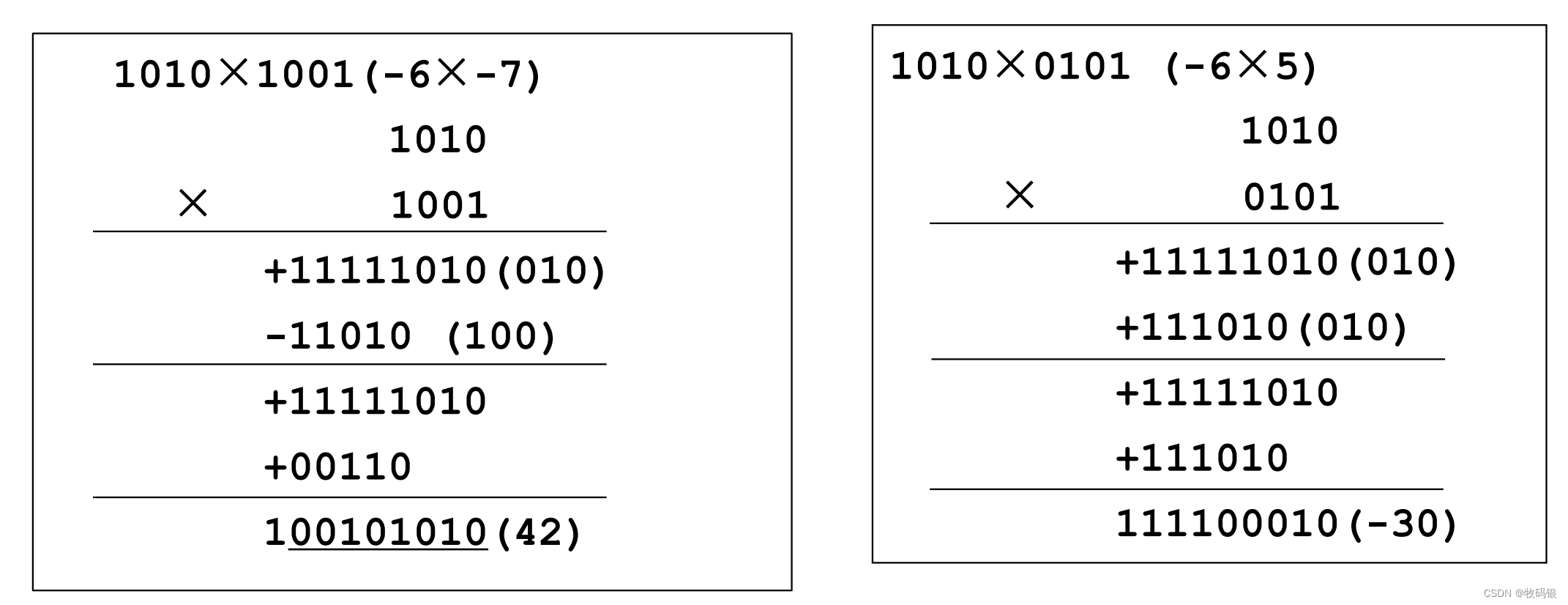

来看看具体例子:

是不是相较于上面的一位Booth运算量减少了很多

图16:

这里有几点需要注意:

1、每一次运算后是左移2位;(图16中的右边)这个地方指的是部分积的对齐;

2、加减2倍的[X]

补

_补

补时,另外再多左一1位,因为左一和乘2是等效的;(图16中的左边)

3、-[X]

补

_补

补就是“按位取反,末尾加1”

4、相加时依旧需要符号扩展后再相加

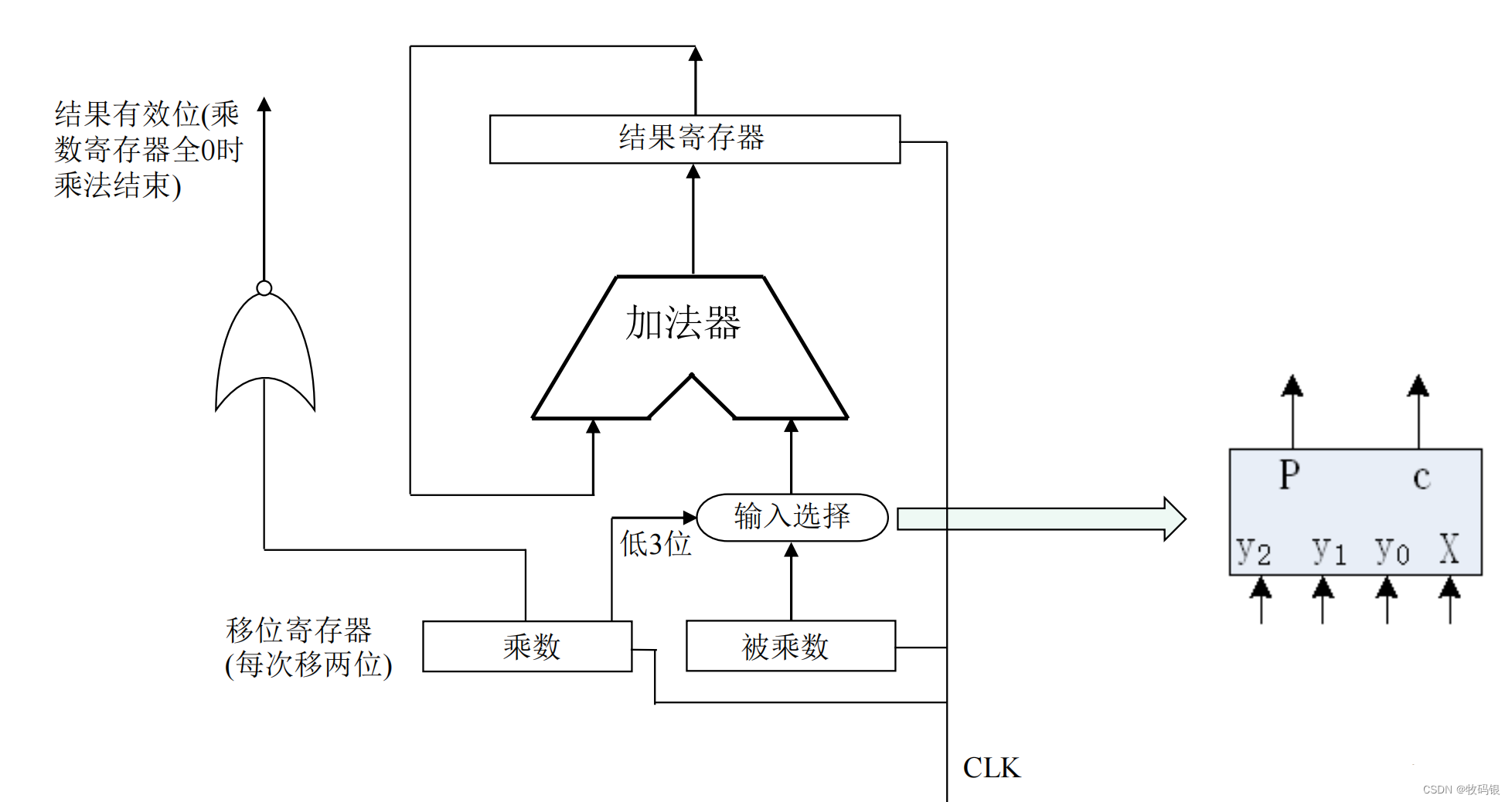

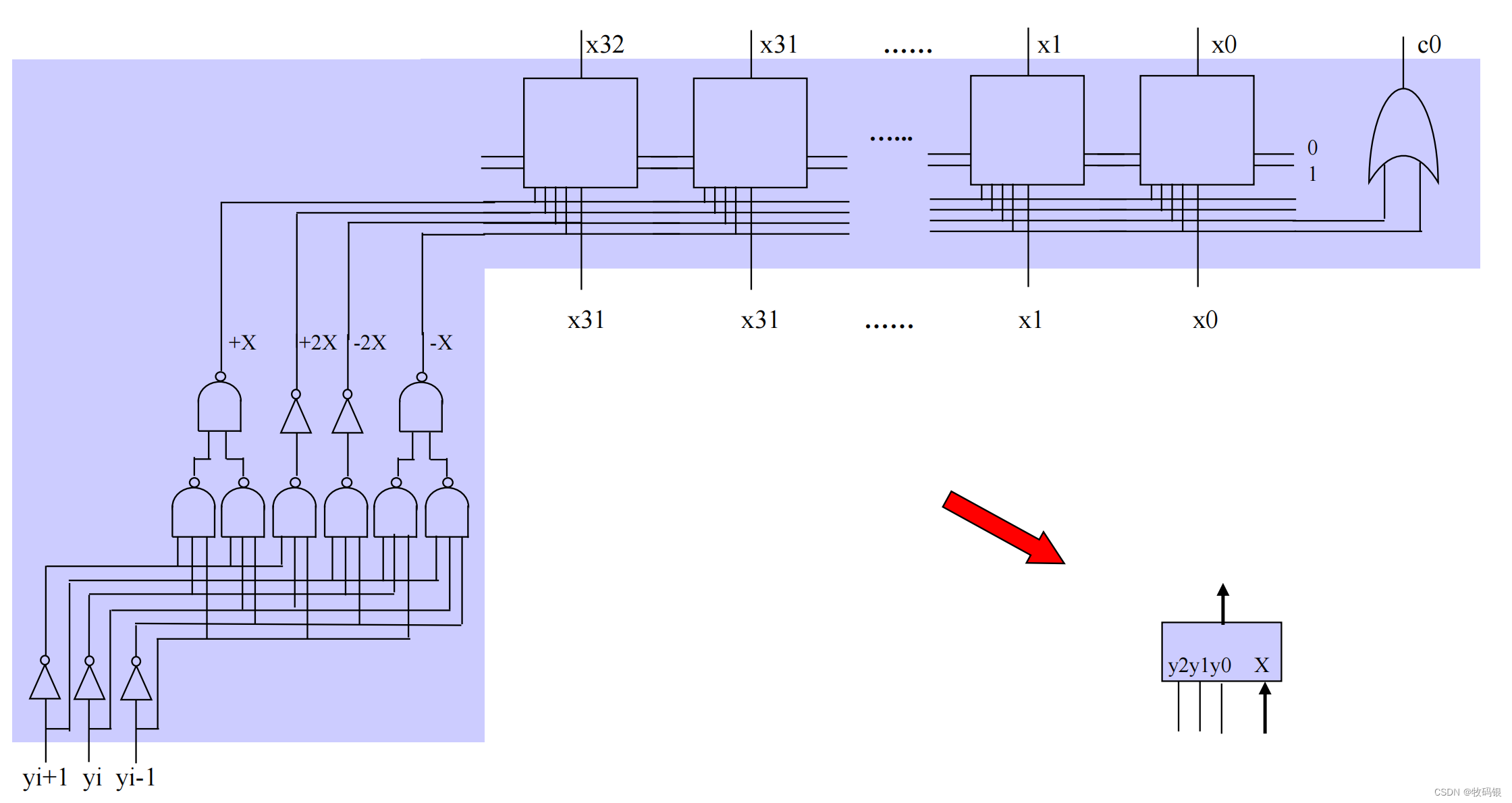

3 Booth的实现

我们知道两位Booth算法部分积一共会产生五种结果:

+[X]

补

_补

补 —— 对应的是x

i

_i

i

-[X]

补

_补

补 —— 对应的是-x

i

_{i}

i

+2[X]

补

_补

补 —— 对应的是x

i

−

1

_{i-1}

i−1

-2[X]

补

_补

补 —— 对应的是-x

i

−

1

_{i-1}

i−1

0 —— 可以不管

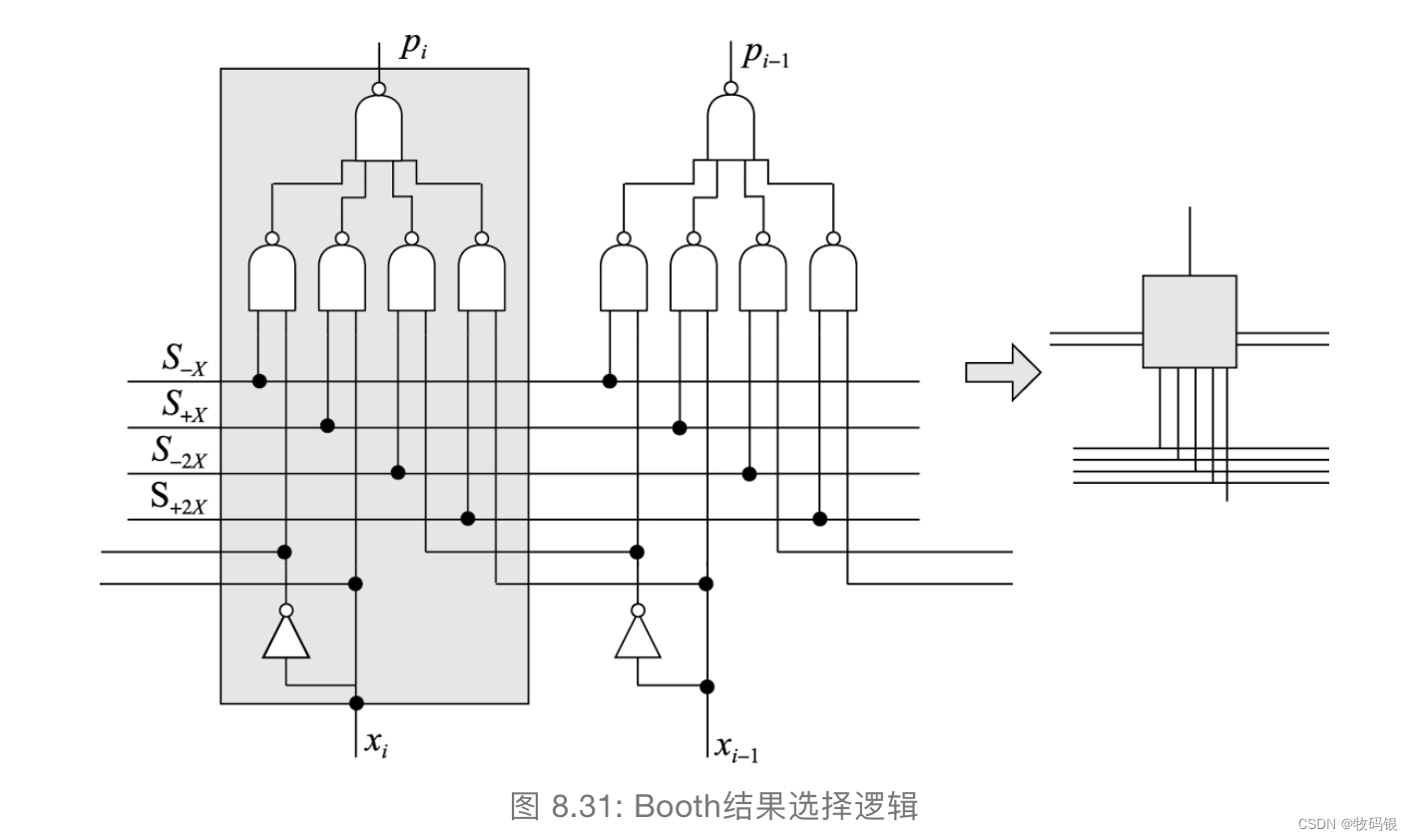

图17:

其实实现两位Booth最重要的就是选择。

图18:

图19:

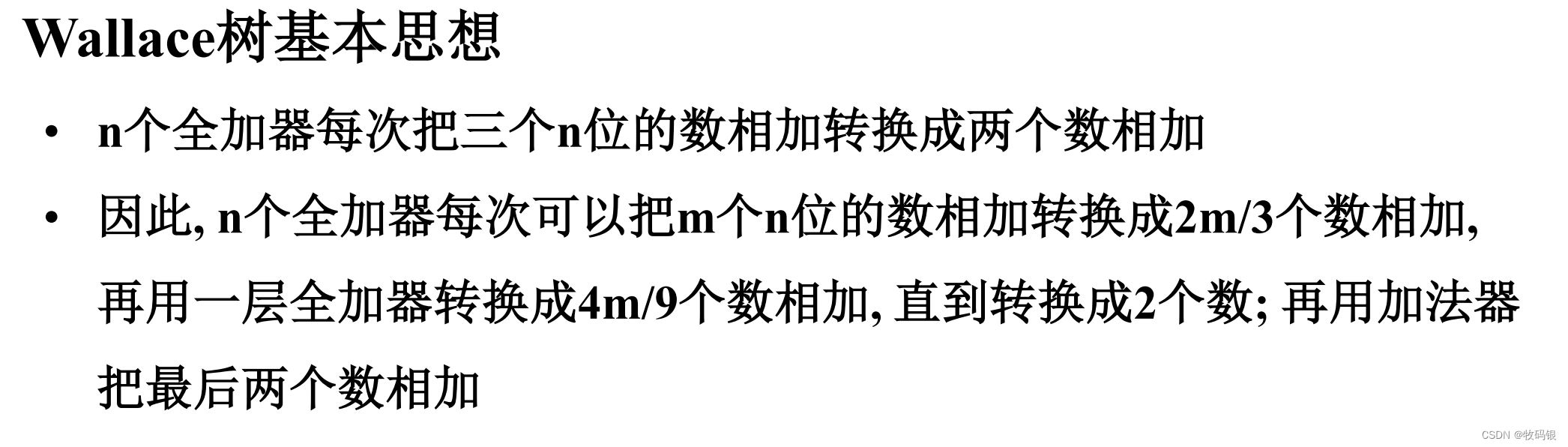

4 华莱士树(Wallace tree)

核心思想:

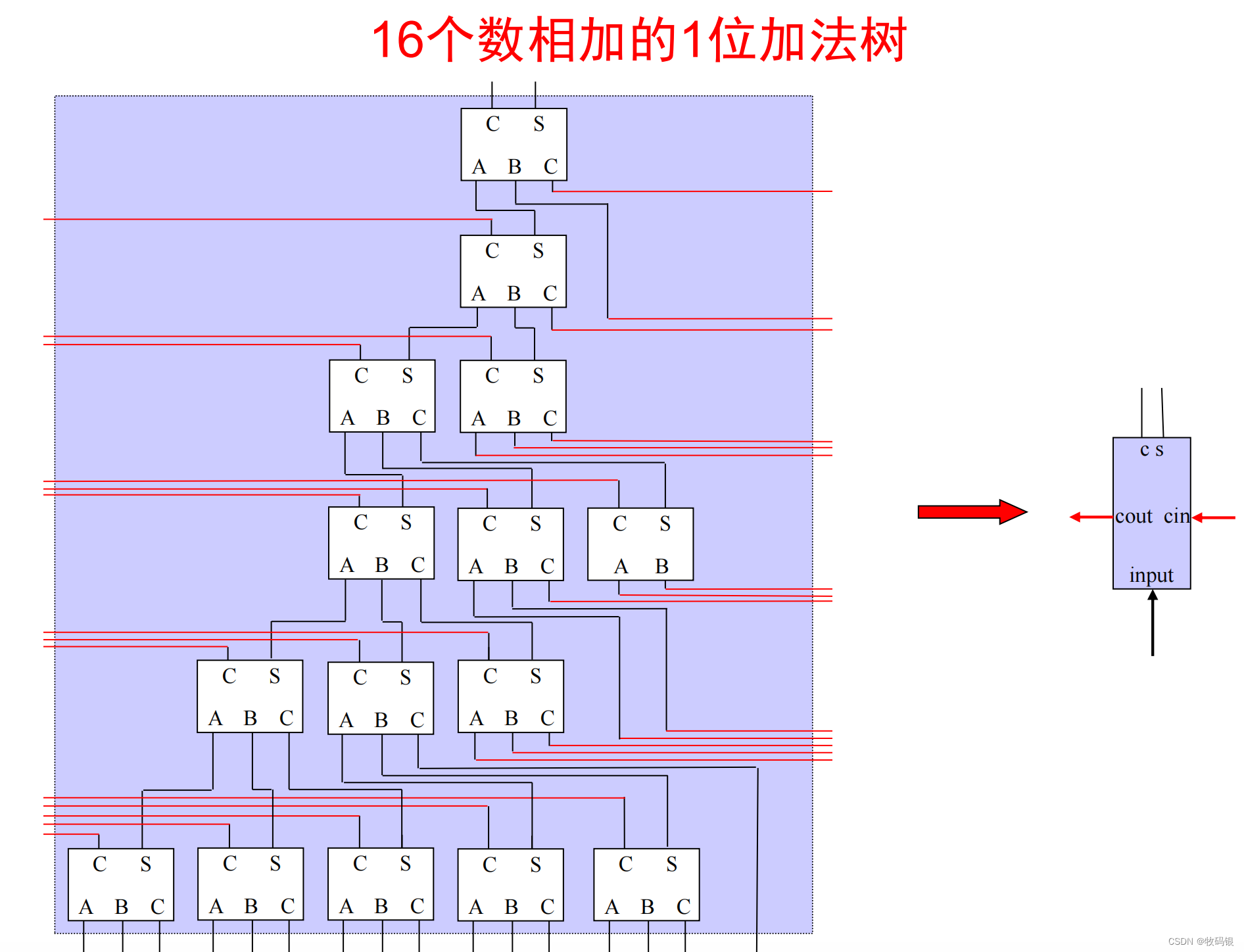

图20:

图21:

这里解释一下16个数相加的1位华莱士树,就是第一层,把16个数使用5个全加器变成11个数相加,第二层用3个全加器,把11个数变成了8个数相加,第三层使用2个全加器和1个半加器把8个数变成6个数相加,第四层用2个全加器把6个数变成4个数相加,第五层用一个全加器把4个数变成3个数相加,第六层用一个全加器把3个数变成2个数相加,然后最后可以通过一个加法器实现两个数相加便成一个数。这里只需要12级门延迟就可以完成16个数相加转换成2个数相加。

图22:

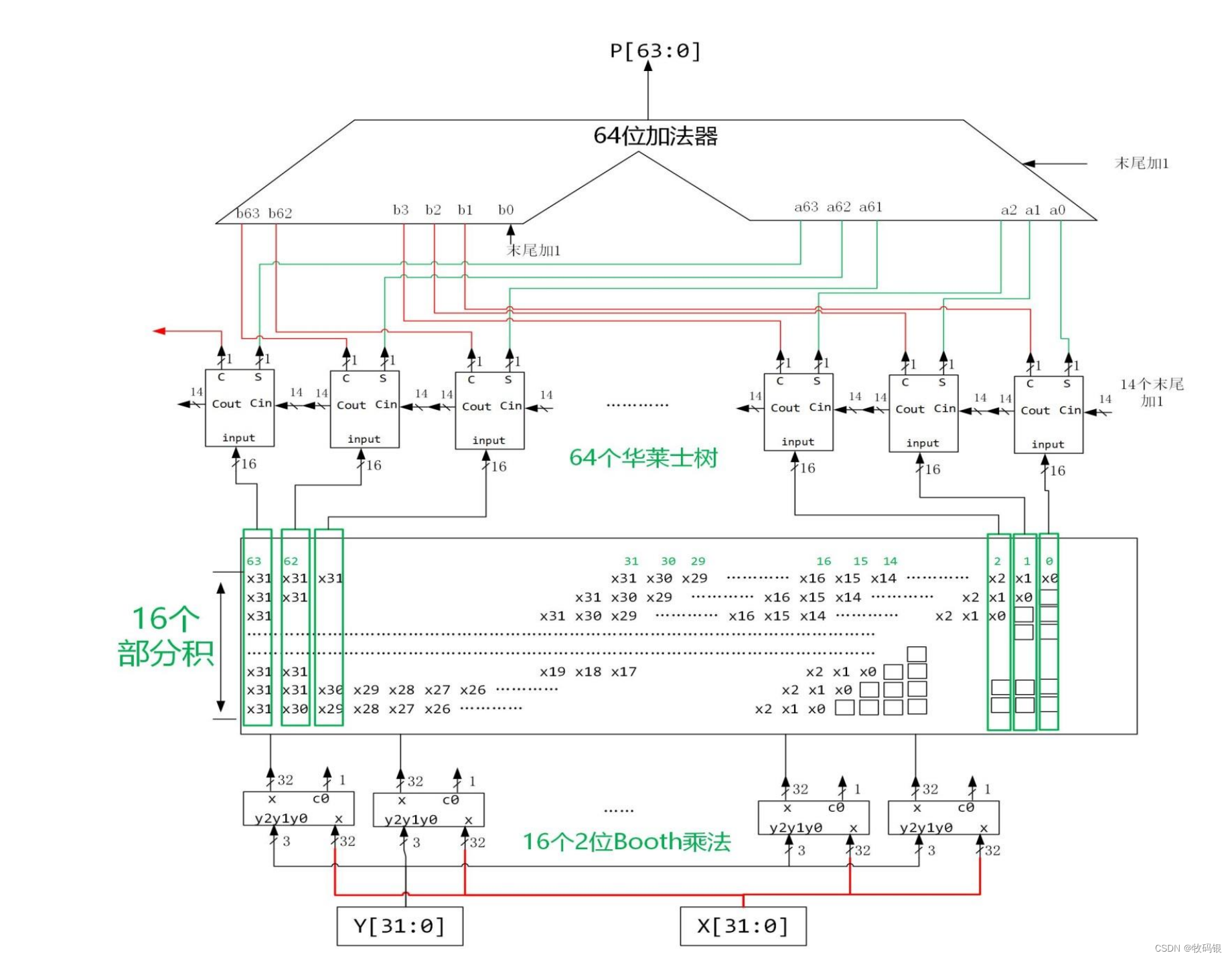

其实说简单也是比较简单的,看这幅图就比较清晰明了,两个32位数相乘。使用16个2位Booth算法形成16个部分积,再用64个1位华莱士树(这里不知道大家有没有疑问,为什么数64个?其实是因为32+32 = 64位,因为2个32位数相乘的结果是64位的),这里是把每一位的16个部分积送到一个华莱士树中,比如第0位的16个部分积送到第0棵华莱士树中;每棵华莱士树会产生两位结果,其中s是送入a中相应位,比如0号就是送入a0,但是c就要送到b中高一位,这样最后再通过一个加法器就能求出结果。

这里需要注意16个末尾加1信号的位置,图中已经注明。因为在Booth算法时加-[X] 补 _补 补和-2[X] 补 _补 补时只取反,而没有加1,所以这里需要加上。

三 、Verilog实现

实现一个16位的先行进位加法器

module add16(a, b, cin, out, cout);

input [15:0] a;

input [15:0] b;

input cin;

output [15:0] out;

output cout;

wire [15:0] p = a|b;

wire [15:0] g = a&b;

wire [3:0] P, G;

wire [15:0] c;

assign c[0] = cin;

C4 C0_3(.p(p[3:0]),.g(g[3:0]),.cin(c[0]),.P(P[0]),.G(G[0]),.cout(c[3:1]));

C4 C4_7(.p(p[7:4]),.g(g[7:4]),.cin(c[4]),.P(P[1]),.G(G[1]),.cout(c[7:5]));

C4 C8_11(.p(p[11:8]),.g(g[11:8]),.cin(c[8]),.P(P[2]),.G(G[2]),.cout(c[11:9]));

C4 C12_15(.p(p[15:12]),.g(g[15:12]),.cin(c[12]),.P(P[3]),.G(G[3]),.cout(c[15:13]));

C4 C_INTER(.p(P),.G(G),.cin(c[0]),.P(),.G(),.cout({c[12],c[8],c[4]}));

assign cout = (a[15]&b[15]) | (a[15]&c[15]) | (b[15]&c[15]);

assign out = (~a&~b&c)|(~a&b&~c)|(a&~b&~c)|(a&b&c);

endmodule

module C4(p,g,cin,P,G,cout)

input [3:0] p, g;

input cin;

output P,G;

output [2:0] cout;

assign P=&p;

assign G=g[3]|(p[3]&g[2])|(p[3]&p[2]&g[1])|(p[3]&p[2]&p[1]&g[0]);

assign cout[0]=g[0]|(p[0]&cin);

assign cout[1]=g[1]|(p[1]&g[0])|(p[1]&p[0]&cin);

assign cout[2]=g[2]|(p[2]&g[1])|(p[2]&p[1]&g[0])|(p[2]&p[1]&p[0]&cin);

endmodule

最后

以上就是唠叨小鸭子最近收集整理的关于计算机体系结构——功能部件一、功能部件——加法器二、功能部件——乘法器三 、Verilog实现的全部内容,更多相关计算机体系结构——功能部件一、功能部件——加法器二、功能部件——乘法器三内容请搜索靠谱客的其他文章。

发表评论 取消回复