上次文章写了一个模块度的代码模块度,是基于公式(1)来写的。

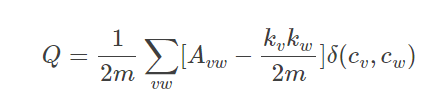

公式(1)

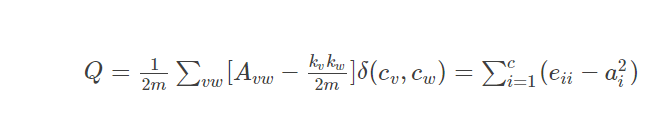

对于公式(2)来说,在代码实现一块这两个其实差别并不是很大。只是对于矩阵的描述不同而已。相比来说公式2更加的方便。

公式(2)

先放出代码:

def Q(array):

edges = sum(sum(array))

e =array/edges

a =np.sum(e,axis=0)#代表与社区的连边数占总边数的比例

q=0

for i in range(len(e)):

q+= e[i,i] - a[i] *a[i]

return q

if __name__ == '__main__':

import numpy as np

#此为社区矩阵,节点A,B,C各自代表一个社区

array = np.array([[0, 1, 1],

[1, 0, 0],

[1, 0, 0]])

print(Q(array))

#此为社区矩阵节点A,B为一个社区,节点C单独为一个社区

array2 =np.array([[2,1],

[1,0]])

print(Q(array2))

在我第一个实现模块度的代码(对应公式(1))里,array代表着图矩阵,cluster代表社区的划分,比如cluster= [2, 1, 2],分别对那个[A,B,C]三个节点,其中AC的label相同且为2所以AC节点为一个社区。

在本文代码里array和array1代表社区矩阵,其实就是将label和矩阵合二为一了,其中代码中的array描述了图1ABC三个节点各自为一个社区array[0,0]可以理解为A节点所代表的社区的边数,a[0,1]代表AB节点的边数。

array2代表着社区矩阵,其中AB为一个社区,C为一个社区。

如不理解可以私信我。

最后

以上就是动听石头最近收集整理的关于社区发现之模块度实现方式2的全部内容,更多相关社区发现之模块度实现方式2内容请搜索靠谱客的其他文章。

本图文内容来源于网友提供,作为学习参考使用,或来自网络收集整理,版权属于原作者所有。

发表评论 取消回复